中上健次と私

ご無沙汰しています。

現在新宮行きのきのくに線に揺られながらこの文章を書いています。

リハビリがてら、また熊野旅行前の情報整理も兼ねて小説家・中上健次について私が知っていることをまとめていきます。

---

中上は今から約30年前に亡くなった和歌山県新宮市出身の小説家で、生前に故郷の文化振興を目的とした組織「熊野大学」を開設した。熊野大学では現在に至るまで、中上の長女・紀氏をはじめとした有志による運営により毎年8月に夏期セミナーが開かれている。2度目の参加を控えた今、改めて前回の熊野大学の思い出等を振り返ってみようと思ったのだ。

私が中上健次の作品に初めて触れたのは、2年前の冬、札幌発帯広行の特急列車の中だった。

出発前、札幌駅近くの本屋で移動中に読む本を探していたとき、棚の中で目に留まったのが『日輪の翼』だった。その頃松浦理英子の小説を次々と読んでいた時期で、あとがきの中で中上の名前を挙げていたので存在は知っていた。電車の中で読む本を持っていなかったので、それを持って吹雪の舞う中を移動した。確か夜だったか。

主人公の青年は次から次へ女と交わり、時に風俗で働かせ貢がせることも厭わない無頼の徒である。今風に言うとホスト向きののヒモ体質。小説では、育ての親である7人の老婆を引き連れ、故郷を追われて始まった巡礼の旅の最中の出来事が語られる。この『日輪の翼』を皮切りに、自身の生い立ちを託した主人公・竹原秋幸をめぐる三部作、『千年の愉楽』など、猥雑かつ清冽な中上の世界観に引き込まれていった。

熊野大学の存在を知り、南紀白浜空港に降り立ったのは昨年の今日。

チェックインを済ませた夜、持ってきた「新宮歩楽歩楽マップ(小説に登場する地名や建物を照らし合わせた市立図書館発行の地図)」を見ながら夕飯がてら市内を散策することにした。徐福公園がある方の駅前から出発し、ローソンを右手に進んで「アルマン*1」の外観を眺める。

踏切を渡って商店街のある丹鶴町へ向かう。一帯は人気が少なく、学習塾やシャッターの下りた個人商店が並んでいたが、その中に一つだけ煌々と明かりが照るアメリカ風のバーを発見した。この辺りの住民のナイトライフの拠点はここかもしれないと思い、勇気を出して入ってみた。

店内の奥では数人の男女がビリヤードに興じていた。平均年齢は30代後半くらい。二つ席を挟んだカウンターには40代前半くらいのカップルが座っていて、ビリヤード組と顔見知りらしくたまに奥から客が話しかけに来る。1時間ほど軽食とドリンクで潰した。

そうしているうちに左隣に男性二人が座り、奥に座った赤いシャツを着た人はカップルに所帯を持つことの大切さ(二人は結婚していないらしい)を説き始めた。手前に座った人はマスターとの会話に興じつつ、時折視線を落として黙っていた。酒場特有の軽薄さやはしゃいだ大人たちの態度に馴染もうとはしないおとなしい性格にみえたので、タイミングを見計らって話しかけてみた。山縣さんは生まれも育ちも新宮で、数年前に小さな保険会社を立ち上げたと言い名刺をくれた。明日中上の墓参りに行くことを伝えると、自分は40数年新宮に暮らしているが中上の墓には行ったことがないと言い、翌日一緒に行く約束をした。

それからマスターと店員、山縣さんと4人で、和歌山や新宮についていろいろ教えてもらった。森本という人が長く熊野大学の理事をしていること、おかいさんと茶粥の違い、大阪と名古屋の文化の影響等。

マスターから、熊野大学の受講生だった作家のモブ・ノリオ氏が置いていったという、あるレゲエバンドのために書いたライナーノーツをもらった。

翌日、約束通り午前中に山縣さんと共同墓地に向かった。イオンの近く、食肉処理工場の奥にある駐車場に車を停め歩いていく。中上の墓は墓地の奥まった場所の入り口付近にあり分かりやすかった。私たちの後にも熊野大学の参加者と思しき人が訪れていた。

一旦解散し、夕方再び合流した。中華屋で夕食を済ませ「BGM」に連れて行ってもらう。店名は「バーグレープフルーツムーン」の頭文字からとったものだが、常連から「ぼったくり軍馬」の略だと揶揄われるという。青年漫画の主人公と同じ名前のマスターは紀北町出身で、新橋5丁目のバーで修行したのち新宮に店を開いた。旬の果実を使ったカクテルを楽しみながら身の上話に花を咲かせた。

今年の2月には、写真家の渋谷典子氏が生前の中上を写した没後30年の展示を訪れた。作家として多忙を極めていた40代前半の写真がメインで、このために中上が台本を書き下ろした、熊野本宮大社での野外劇「かなかぬち」の上演の様子や直筆台本の複製が展示されている。

渋谷氏は直接中上と話したことはほぼないとおっしゃっていたが、特に印象に残っていると言って、温泉に浸かった半裸の写真を指さした。渋谷氏は雑誌の取材で中上の熊野散策に同行していたが、なかなか撮影には乗り気ではなかったという。それが田辺市内の屋外にあるつぼ湯に入っている様子を取材していると、さぁ撮れ、とおもむろに立ち上がってポーズをとり、渋谷氏を困惑させたという。

先に述べたように、作風や生前のエピソードの数々から粗野な性格をイメージされる中上だが、実際に関わりのあった人々は別な印象を受け取っていたという。

金井美恵子が中上健次について、「彼にはマッチョなイメージを持っている人も多いかもしれないが、じっさいに会って話していると、“お姉さん“みたいな感じがする人です」という意味のことを語っていたことがる。

— +M laboratory (@freakscafe) July 6, 2023

イマジネーションの力が強い人は、男であっても女性性や幼児性を重ね備えている。…

この評伝には妙にリアリティを感じる。中上が内に秘めた繊細な心の持ち主でなければ、一連の紀州サーガは生まれなかったと思うからだ。

没後も研究書や文庫が出版され続けており、ファンはその軌跡を追いながら、かろうじてあやふやな生前の作家の輪郭を描き出すことしかできない。しかし時を超えた今も、新たな歩みを止めない拠点と可能性を宿した人の輪が広がっていること、色褪せない輝きを放つ作品が存在し読むことが許されている現実を噛みしめ、自分はとても幸運なファンであると胸を張って言えるのだ。

*1:現在は旧チャップマン邸という名称で、米国人宣教師家族の住居として建てられた。1952〜78年には「有萬」という名前の旅館で、中上が執筆のために滞在していた。小説『軽蔑』に登場する喫茶店の名前はデュマの小説の登場人物が下敷きになっていると同時に、この建物がモデルとなったと推測される(出典:https://www.walkerplus.com/article/1098456/)

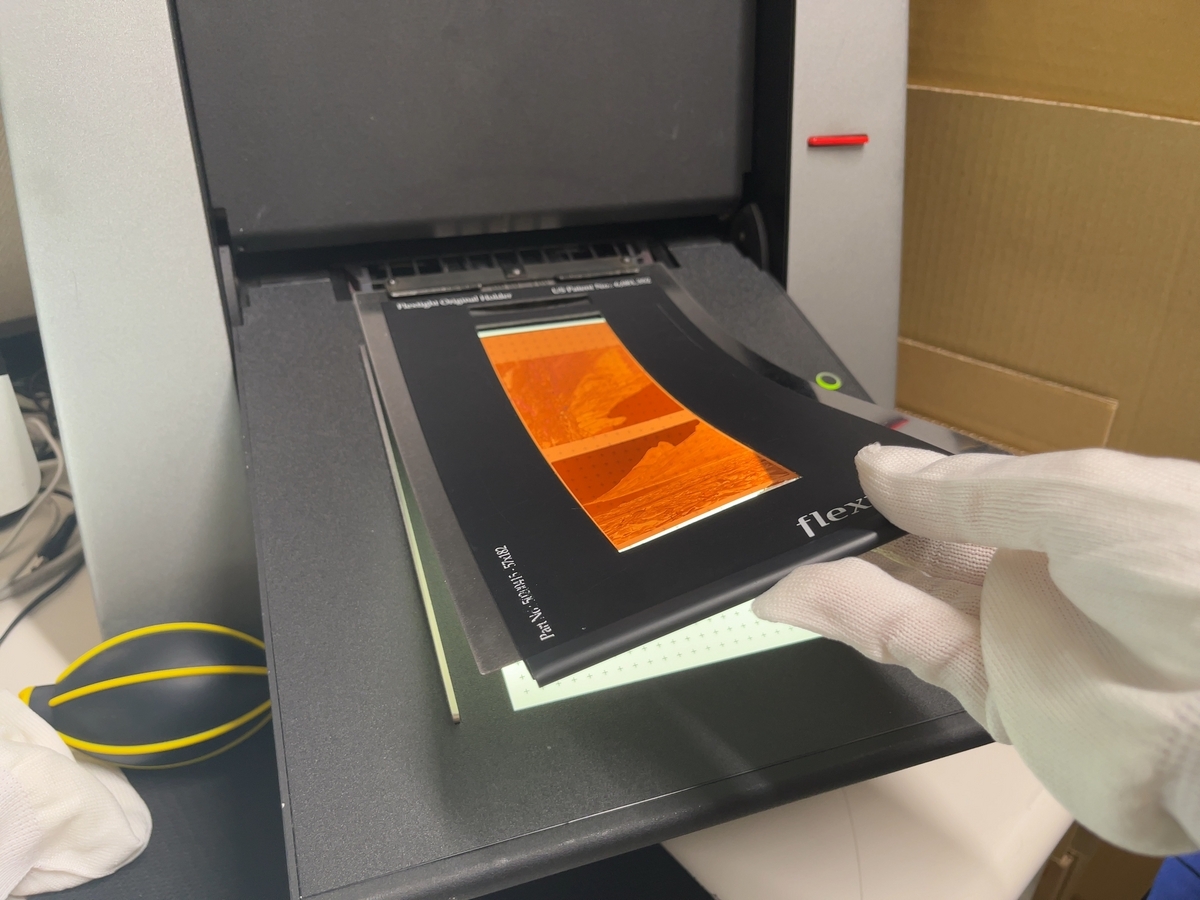

Flextight x5 vs GT-X950 比較(告知あり)

先週の金曜は仕事が休みだったので、いつもお世話になっているお店でフィルムをデータ化してきた。

レンタルを利用する前はプロラボのサービス。それから、何度もお店に通うのは面倒だしすぐに元を取れるはず、と思い自宅にエプソンのGT-X980を迎えて使っていた。その後、評判は聞いていたが、普通自動車1台は買えてしまうくらいの値段のするハッセルブラッドFlextight(フレックスタイト) x5を使用できると聞き以来、お店に通いせっせとデータ化している。2回ほど使ってみての感触だが、今後はフレックスタイトをメインで使い続けていきたいなとぼんやり考えているところ。1年弱の暗室時代、中判フィルムのメイン化と写真と向き合う環境が変わってきた中で、今一度比較し使用感をまとめてみたいと思う。検証の条件として、双方ともTIFF、2000dpiに揃えて比較してみた(写真展用の印刷にはあまりにオーバースペックな設定にしてしまったが、データ引き渡し後に解像度に気づいたためこの条件でやる)。

Flextight x5 操作手順

①フィルムを専用ホルダーにはさみ、本体テーブルにセットする

②専用ソフトFlexcolorを開き、〈プレビュー〉を押す

③スキャンしたい部分をドラッグ&ドロップ

④〈スキャン〉を選択

GT-X950 操作手順

①フィルムを専用ホルダーにはさみ、本体ホルダーにセットする

②専用ソフトEpson Scan 2を開き、〈プレビュー〉を開く

③スキャンしたい部分をドラッグ&ドロップ

④〈スキャン〉を選択

比較

①チリ・ゴミの入りやすさ

フラットベット方式のスキャナーは目に見えて小さなチリが入りやすいという難点がある。ブロアーで飛ばすことで多少改善されるが、焼け石に水である。また、上の写真を見てわかる通り3点で留めてフィルムを固定するが、ズレやすく、狙った位置にフィルムを固定するのに慣れがいる。

②スキャン時点での色味

左がフレックスタイト、右がGT-X980でスキャンした同一の写真である。

左はスキャン後Lightroomでハイライトや露光量を多少弄ったが、全体としての色味はほぼそのまま変えていない。右の写真は、一緒に持っていったD850で撮ったデータと見比べると、明らかに茶色っぽい。

どうやらフィルムと一緒に黒い紙をスキャンすると良いそう。

【スキャンすると紙の黄色を拾う現象解決策編🔍】

— sau (@soosau) April 13, 2022

EPSON GT-X830でそのままスキャンして黄色すぎてしまう場合の解決策は絵の後ろに「黒ラシャ紙」を引くことでした……真っ白な背景の露出を拾っていたみたいです。WindowsもMacもそう関係ないのでEpsonScan2のスクショもつけます。お試しください皆様… https://t.co/CfNOJKBqLQ pic.twitter.com/i2cENavs2f

編集しながら思ったが、フィルムで撮影する場合は、元の色味と比較するためにデジカメも持って行くのが良いと思う。元はブログに旅行記を投稿するためにD850を持ち歩くようにしたが、画面だけを見ながらホワイトバランス諸々を調整していると、やりすぎてしまう可能性があるのでストッパーの役割となる見本が必要だと思った。好みの問題であるが、青みと黄みのどちらが強く出るかという違いも頭の片隅に入れておきたい。

Tips

フレックスタイトできれいにフィルムを読むコツは、ホルダーに挟む際に3つの辺を隅までピタッと合わせることらしい。店員さんが教えてくれた。

Epson Scan 2の前身ソフト「Epson Scan」では「プロフェッショナルモード」「ホームモード」などの多数のモードが搭載されており、これを使うことで自動露出や退色復元、アンシャープマスク(ぼやけた画像をくっきりさせる)機能が使えたようだ。

今回GT-X980と繋いだMacのOSはCatalina(ver.10.15.7)だったが、エプソンのサポートページを見るとSierra(ver.10.12)以前で使用する際は以前のバージョンが使えるそう。ちなみにWindowsでは全てのOSでEpson Scanが使える。Apple製品どっぷりの私だがこれはWindowsに軍配を上げざるを得ない。

追伸(告知)

6/20から大学写真部のOBによる展示に参加します。

私も2点出します。冒険と思い出のつまった写真たち、良かったら見にきてください。

北海道撮影旅行~札幌・積丹編~

皆さんGWはいかがお過ごしでしたか?

3月に目薬が原因でのど風邪をひき、春先は花粉症も重なって体調を崩していた。アレルギー体質かつ出足の遅い自分にとって、春はわずらわしく憂鬱な季節だが、降雪地域の撮影を心待ちにする者にとってはうれしい時期でもある。今回、昨年道の下見で訪れた北海道にリベンジ撮影の旅行を敢行した。

旅の目的は積丹半島の秘境、西の河原とジュウボウ岬。半島を海岸線沿いに走る国道229号をしばらく行き、神恵内村珊内地区に入る。右手側にイルカの尻尾のように突き出た地形が目的地。私的に「Google マップの口コミが3桁ついている秘境はすでに大衆化された場所」という認識なのだが、ここはバズった履歴もなく、まさに積丹半島最後の秘境の名にふさわしい場所と言えるのではないだろうか。

1日目

豊平川

札幌に到着し、まず「Suage+」の納豆スープカレーで腹ごしらえ。

最初に来た時と同じ奥のカウンターだったな。

ぶらぶらとあてもなく歩きながらマップを開くと、どうやら歩いて行ける距離に河川敷があるらしい。

野球場あり、パークゴルフ場あり、グラフィティありのお手本のような河川敷。歩いていてとても気持ちよかった。

サッポロファクトリー

明日の西の河原探訪のために熊対策グッズを調達するため、アウトドアブランドが複数入っているサッポロファクトリーへ。

以前、銀座の好日山荘で見た消音機能付きの熊鈴の在庫があることは確認していたので、滞在時間は10分にも満たず。熊スプレーも買おうと思っていたけど、1万円以上だったので明日の撮影のためだけに購入することは断念。Amazonでも相場は大体それくらいらしい。

東京では見ない品揃えだったり、ブランドが入っていたのが気になった。モンベルの店頭にはでかでかとカヌーが複数並べられているし、市内に2店舗だけ展開している釣り道具専門店も入っていたりして、北海道らしさを感じることができた。

大通公園

この日は横から吹きつける風が強く、噴水から上がった水が天然のスプリンクラーみたいに地面や人を濡らしまくっていた。

すすきの

ホテルに戻ると眠気に襲われてしまい、目を覚ましたときには22時を回っていた。せっかく札幌に来たのだから名物を食べようと身の回りを整えてから外に出たのは0時前。日付をまたいでも週末の繁華街は人通りも多くにぎわっている。

すすきのでも有名なシメパフェのお店「Parfaiteria PaL」に入る。

シメどころかまだ夕飯を一口も食べていなかったが、様子見のつもりで店の前に来てそのまま中に吸い込まれてしまった。

真ん中に入っているクッキーは店のイメージキャラクターのバクらしい。

ふつうのパフェとは違い、シメ用に計算された上品な味が心地よい余韻を残す。

甘いものが苦手という方も是非札幌を訪れたら食べてほしい。

甘いもののあとは塩辛いものが食べたくなるッ…

ラーメン横丁にある「ふじ屋 NOODLE」で真のシメと行こう。

幸~~~

2日目

10時、札幌でレンタカーを借りて出発。大天狗トンネルと西の河原トンネルの間にある駐車場に車を停め、地下道を潜って海岸に出る。

軍手と替えのブローニーが入ったサコッシュに熊鈴をつけて、歩くたびに音が鳴るようにした。

トンネルを出てすぐ、小川を跨いで行かないといけないのだけど、足場として心許ない岩しか見当たらない。いきなり詰んだ。しばらくどの順番で進んでいくか、脳内でシミュレーションするのに時間がかかった。

なるべく大きな岩を選んで進んでいく。

だんだん岩が小さくなってきて歩きやすくなる。ここから熊鈴のミュートを外す。

明らかに隣国や大陸からもたらされたであろう、プラごみが漂着している。

ガレ場をひたすら進むと再び岩が大きくなる。今度はゴツゴツと四角い形状のものに変わっていく。

ビッグサンダーマウンテン…!

どの岩に足をかけるか、次はどの岩に手をかけるか、無我夢中で予測しながら慎重に進んでいく。生きていてこんなにゾクゾクする場面がかつてあっただろうか。

日常生活で特に背が低くて苦労したことはないが、この日ほど自分の脚の短さを恨んだことはない。登るだけなら特に苦労しなかったが、大きな岩と岩の間で一度下に下りなければならない時、足を伸ばしても地面に届かず、かといって軽率に滑り落ちるわけにもいかないので難儀した。山岳サークルで何回かボルダリングの初心者コースに挑戦したことがあったが、もっとしっかり鍛えていればこんな岩場や、もっと険しい秘境にも挑めるかもしれないと思った。

風が強い。じっとしているだけで軽く体がふらつきそうになる。

そして現れた目印の小屋。

ここまで来ると早く石積み場までたどり着きたい。

右下にポチッとある四角い物体が小屋。そこから北西のジュウボウ岬の方角を見た(地図中だと西の河原の左下に位置する)写真がこちら。

小屋には堅牢なかんぬきが掛けられていて、中には入れません。

斜面から熊が駆け下ってはこないかと、ひやひやして仕方がない。

海を眺めながら2本目のフィルムを装填する。

ファインダー越しに風に遊ばれた髪が入って邪魔である。海の近くで撮影する際には髪をくくった方がいい。

あの世にもし地獄があるとするならば、このような場所かも知れない。

あの岩場が此岸と彼岸を結んでいて、人間の生活の痕跡が残る海辺を越え、いまこの神の遊び場たる岬に到達したのだと。

帰りは最初、遊歩道を歩いた(漕いだ)。

これを使うとビッグサンダーマウンテンを引き返さなくて済むのだが、いかんせん昔に作られたっきりらしく、防護柵が真横になぎ倒されたように乱立していて、足場から離れていて歩きにくい。加えて足場の丸太が見えないほど太い雑草が茂っているため、道筋がわかりにくい箇所がいくつかあり、柵につかまらなければ登れないような険しい場所もあった。

下りにさしかかったところ、視界の隅でトラのように、重たげな巨躯を揺らしながら河原の方へ向かうものを捉えた。

子熊だと直感で分かった。

目視で100メートルくらい高い位置から確認したため、子熊は数センチ程度の大きさでしかなかったが、怖くて仕方がなかった。通り過ぎたのを確認した後も、熊鈴を大げさに鳴らしながら慎重に海辺へ下っていく。

2つ目の遊歩道は立入禁止。もと来た道を引き返す。

行きよりもさくさく進んでいく。それでも油断して足をくじくと怖いので注意して歩く。

無事戻ってきたー!!!!!

駐車場に戻る頃には16時を回っていた。行きも帰りも1時間半弱かかったようである。

おまけ(函館)

この後駐車場を出発し、ダークルームメイトが個展を開いている函館へ向かった。

大門横丁近くの居酒屋で解散し、夜も遅かったので仮眠室付きのスーパー銭湯で軽く睡眠をとることにする。

「函館高温温泉 湯の箱こみち」は24時間営業、カプセルベッドあり(3時間〜)で、弾丸撮影旅行にオススメ。

帰りは札幌まで下道で。

24時間の走行距離は600キロを超えた。

翌日から腕のつけ根と太ももの筋肉痛がひどく、2日間は特に階段を下るのがつらかった。結論…秘境単独弾丸旅行、オススメできません!!!

コミュニティとペルソナ

先日、会社で案内された自由参加のセミナーなるものに初めて参加してみた。そこで知り合ったお姉さんと飲みに行って滅茶楽しかったから、セミナーそのものが楽しいというよりそっちの印象にひっぱられているけど、概して刺激的で楽しい場だった。高校卒業以降、コミュニティ活動をわりとがんばっていて、ただ、コミュニティの種類によって自分の満足度とか得られた体験の質が全然違うから、この機会に分類して整理してみたいと思う。

セミナー

満足度 ★★★★

役立ち度 ★★★

セミナーの特徴として、①同じ関心・問題意識を持っている人②同業者―が集まりやすい、がある。なので、そこで出会う人々の間に必然感・一体感が共有されて、強固な関係が生まれやすいという良さがある。

私が参加したのは仕事に関連するスマホの活用術と、業界でユニークなキャリアを歩んだ人に話を聞くという内容で、セミナーの後は登壇者および参加者の間で名刺交換&雑談タイム。最初は登壇者に話をしたい人がわらわら集まるのだけど、あぶれた人同士が待ってる間に会話を始める。共通の同僚の話題がすぐに上がって話が弾み、そこにまたひとり加わって定点になっていくという具合。仕事に関する内容とか、専門分野や関心のあるジャンルのものであるならそこから新しいつながりが生まれることが期待できるし、今後はよりリアル会場で交換される情報の価値が上がっていくと予想される。本当に価値ある情報は足を運んで得られるものだと改めて認識できた。

メンバーシップ制ブログ(意識高い系)

満足度 ★★★

役立ち度 ★★★★★

そのブログの存在を知ったのは、大学2年前後のことだったと記憶している。人間関係や将来について、現実の壁にぶつかり悩んでいた時期だった。本業の傍ら個人投資家として活躍している筆者の知見を生かし、断定的な口調かつ、かなり冷酷に批評し現実を突きつけていくスタイルのライフハック系ブログで、最初に読んだときは雷に打たれたような衝撃を受け、むさぼるように連日記事を読み漁った。今でも気持ちに余裕があることを確認してから読むようにしているし、気分や体調のすぐれない時は読まないように気をつけているくらいである。

そのブログにはメンバーシップに加入している読者が150人くらいいて、メンバー限定のチャット内で仕事や日常生活で人間工学を実践した感想を投稿したり、疑問や記事をめぐって議論したりしている。

途中離脱した時期も含めて6、7年が経つ。今の自分の人生観・考え方に良くも悪くも影響を与えたし、その中には必要ではなかったものも少なからずあって、体感としてはポジティブに受容したものが7割、残り3割は同意しかねる内容。今までは自分がどう生きていったらいいのかという迷いから、年長者や周囲の意見を無節操に取り入れていたけど、これからは自分の軸を強くするために不要なもの、直感に反するものはどんどん削ぎ落としていこうと思ってる。痛みを伴うだろうけど、10代のころ大好きだったバンドの曲を聴かなくなったり、好きだった作家の本に1ミリも心が動かなくなったり、多感な時期に強く心を動かされた存在との別離って、そういうものだと思う。

メンバーシップ制note

満足度 ★★★★★

役立ち度 ★★

中学時代、典型的なグリグリメガネの優等生だった私は、学校の玄関から入ってすぐのロビー的な場所に置いてある新聞ラックの横で全国紙を読むのがわりと日課になっていた。社会情勢に興味があったのと、単純に文字を目で追うのが快感だということに自覚的になりはじめていた頃だった。それを見ていた国語担当の教員に、投書を送ることを勧められたことは確かに記憶に残っている。文章で表現することが好きだという、素質を見抜いてくれていたアドバイスは今になって的確だったとわかるが、それが現実のこととして理解されるのは働きに出てからなのでした。

投書を送ったのは数ヶ月以上前のことで、もうそのときに感じていた気持ちは鮮明にはよみがえってこないのだけれど、「その言い回し、かっこいいね!」と褒めてもらえたり、自分ならこんなふうに感じると思います、とか、自分のささいな日常のことに心を寄せて応答してくれたことに、普段感じるささいな幸せより深い部分を刺激された。ハガキ職人になる人の気持ちがわかった〜!

ブログやメンシプ記事(有料コンテンツ)がSNSと違っているのは、ある一つの目的や関心でもって繋がった人たちが、自分の実存の部分を共有しているという実感が得られること。一つ上の意識高い系と並べると、どちらも投書や質問を送ることでインタラクティブな状態は保たれているし、ある種のハードル(料金)を設けることで読者の質も担保されている、という点で両者は一致している。文章のみで勝負しているから、執筆者の理念や感性に賛同する人が集まりやすくなって、そこに結束が生まれる。

違うのは、エッセイとスキルアップというそもそものジャンルと、オフ会の有無、達成目標を掲げているか否か。前者の読者は作家のファンに近いスタンスで、想像をふくらませて世界観を楽しんでいる。後者は、実生活がかかっている故に重たい印象。

オンラインサロンって言い換えるとファンクラブの完全ネット版なので、一概にうさんくさいとは言えないし身構える必要もないと思うんよね。今やスパチャ投げたりグッズ買ったりの課金行為全般が「推し活」として公言しやすくなっている中で、サロンも推し活ととらえて何の問題もないでしょう。自分が何の満足と引き替えに対価を払っているのかを自覚していれば、現実にまずいことにはならない。

話は少しずれるけど、友人と「大人の部室*1」的な場所って必要だよねという話をしていて、そのとっかかりとしてのサロンってありだなあ、と思ったり。

執筆者の立場からは、反射的な反応が飛び交うSNSとは違って、ブログではじっくり読者のことを思ったり、自分の内面を掘り下げてから文章を書き上げられるから、私的に文章に対する姿勢にマッチするので好きである。

社会人登山サークル

満足度 ★★

役立ち度 ★★

働きはじめてからしばらくして、共通の趣味でつながった友人がもっといたらいいなぁと強く思うようになった。まず友人がほしいという気持ちがあり、将来的に国立公園や山での撮影を始めるにあたって、登山の知識を深めたいという動機もあってサークルに入った。しかし入ったはいいものの、2年の間実際山に登ったのは1回きりで交流会に顔を出した回数の方が多い(しかも年に数回程度)。おそらく主催者とメンバーの年齢差がままあり(主催は20歳は上でメンバーはほぼ全員が20代)、主催者が企画などの権限を全面的に担い教師然としていて、メンバーがいまいち自主性や当事者性を持ちづらい状況にあるからだと思う。当分やめるつもりはないけどがっつり参加できる時間も気力もないので、今年は最低1回は登山活動に参加できたらいいな。

ペンネーム問題

この記事を書きながら長いこと頭の中に浮かんでいるのが、ペンネームを使うか問題。近い将来にポートフォリオサイトを立ち上げて、そのページと同列にリンクツリーなんかにまとめてアクセスできるようにしたいと考えているから、本名で公開することにも特に抵抗はないのだけど。

ペンネームを使うことの利点は、炎上した際に心理的ダメージを直接受けなくて済むというリスク回避の部分にある。私は以前、例の意識高い系ブログ用にアカウントを別に作って参加していて、そこでは発言者が喧嘩腰の人に絡まれたり、炎上気味に盛り上がることも割と珍しくなかった。HNを使うことで、かりに自分の発言に対して批判的な意見が投げかけられたとしても、「あぁ、(私の中の)キャシーが何か言われてるわ」くらいに処理して、他人事のように状況を俯瞰で見ることができた。コミュニティ内での自分はキャシーで、自分の中の一人格に過ぎない、だから本体である本名の自分はそれほどダメージを受けない。これは最近の発見なんだけど、みんなはもしかしてその心理にとっくに気がついているのかな。ツイッターなんて本名でやってるほうが珍しいしね。

反対に、本名で投稿することの利点は、ペンネームに比べて発言の内容に信用が大幅に乗っかるという、いわば攻めのメリットである。このブログはたとえ不定期でも最低10年くらいは続けていきたいし、一定の読者の方に面白い読み物としての信頼を得るためにはそれくらいの年月はかける必要があるだろうと考えている。先ほど書いたように、ポートフォリオサイトと併せて公開することを考えて、当面は本名で統一して投稿する方向性でいるので、作家活動と並行してこのブログの信頼度も少しは上がるかなと。気が変われば新しく作り直す可能性も残してまーす。

*1:そこに行くといつもの顔ぶれ(若者言葉でいつめん、英語で言うとSquad)がいる場所な意味で使っている。身近な例をあげると常連のいるバー

AIを使って文字起こししてみる

友人のZINEに、インタビュー形式で録音した音源を元にした原稿をのせようという話になりました。録音時間にして2時間2分。実質ZINEに載せる部分の会話は1時間未満でした。自力でひたすら書き起こしながら音源を行ったり来たりするのは効率が悪いので、AIを使った文字起こしをしてみたいと思います。

やり方はいくつかありますが、今回は以下の2つを使用しました。

①GarageBand(音声の切り抜き)

②writeout.ai(文字起こし本体)

使用PCはMacBook Pro(8GB)、OSはCatalinaです。

自分はソニーのICD-TX660というICレコーダーを使用しています。それと並行してPCM録音というアプリも使っています。

GarageBandを開き、左から2つめのマイクアイコンを選択して[作成]をクリック。

すると画面中央にデフォルトで「オーディオ」というファイルが入っていますので、その下に音声ファイルをドラッグ&ドロップしてライブラリに追加します。デフォルトで入っているファイルは不要なので削除します。

ここで説明するのは取りかかった作業の一部分です。

欲しい音声の部分が24分5秒の位置からスタートするので、その前の雑談部分を切り取ります。

あらかじめ必要な抜き出し部分が分かっている場合、ビート表示だと時間が読めないので、右端のつまみから[タイム]を選択して秒数表示にします。

音声を区切る部分まで再生位置を持ってきたら、[編集]>[再生ヘッドの位置でリージョンを分割]を選択します。

すると音声ファイルが2つに区切られます。

前半部分を削除すると必要な部分だけを残すことができます。

この作業を何度か繰り返して、大きく4つの音声ファイルを作りました。

米OpenAI社のWhisperを簡易化した「writeout.ai」を使いました。

Whisperは無料の音声認識モデルの中でもかなり精度の高いものですが、コードを入力して初期設定しなければならないので、初心者には難しいと感じました。

使い方は以下の記事にまとまってます。

文字起こしAI「Whisper」を誰でも簡単に使えるようにした超高精度文字起こしアプリ「writeout.ai」使い方まとめ、オープンソースでローカルでも動作OK - GIGAZINE

ただ、公開時点では無料だったようですが、私が使用した3月27日時点では1ファイル当たり4.99ユーロ(約714円)かかる仕様になってました。

あと1ファイル当たり25MBにおさめないといけないです。

オプションで音声の説明文を入力する欄がありましたが、精度にどう影響するのかは不明です。

数分ほどで生成された文章がこれ。

「淡路島」が「川島」になってたりところどころ日本語がおかしなところもありますが、体感として軽微なミスは10個にも満たないくらいのクオリティです。聞き取りにくいところを補って文章として成立させている部分もちらほらあり、かなり使えるなという印象です。

会話の最中に考えがまとまって意見がブラッシュアップする、という経験はよくあることですので、

作品づくりや展示のステートメント作成、議事録作成にも応用できると思います。

ほかにも自分はこんなふうに使っていますという話があれば教えてください〜。

はじめに

このブログは、アマチュアでフィルム写真を楽しんでいる会社員が、カメラライフを楽しむ中でのtipsや記録、カメラ以外にも日々感じたことや気づいたことなどをシェアしていく場です。

まずは簡単に自己紹介から。

自分は中学の時に写真部に入り、以降大学までずっと写真部員として過ごしてきました。卒業するまではずっとNikonのデジタル一眼やソニーのミラーレスを使っていたので、暗室に入ったのも場所の説明のための数回ほどで、フィルム写真に関してはノータッチでした。

大学を卒業し、働き始めて2年目の冬に初めての大判カメラを購入しました。なぜフィルム写真、それもラージフォーマットに興味を持ったかというと、当時スティーブン・ショアの雑誌特集や彼の写真集を見て、精細な描写を残せる大判カメラという道具を使って自分も撮影をしてみたいという気持ちが強まったからです。

秋葉原の中古カメラのお店のTwitterで、たまたまTOYO製ビューカメラの本体をジッツォの3段三脚、フィルムホルダー数枚、冠布(大判カメラで撮影する際、被写体の映る画面=ピントグラスを見やすくするために頭からかぶる布)、その他付属品込みで6万円という格安の値段で入荷した旨のツイートを見つけ、その後すぐにお店に買いに行きました。

現在使っている機種はTOYO FIELD 45Aです。最初からフィールドカメラを買えばよかったのにと今となっては思いますが、物事を始めるきっかけは勢いも大事なので、まぁこんなもんでしょって感じです。

どうぞよろしくお願いします。